【初富士詣のすすめ】猟場から20分。猪や鹿が目の前でごちそうに変わる、わんぱくな大人の隠れ家「FUJIYAMA HUNTER’S BEER」浅間大社タップルーム

※狩猟関連の画像があります。苦手な方はご注意ください。

「スペアリブにはもったいない量の肉がついてるんだよね」

「贅沢にこのままベーコンでいく?」

骨周りにたっぷりと肉をたずさえた骨付きばら肉。

ビールを飲んでいると、カウンターにドーンと置かれたこの肉塊をどうやっつけるか、料理人と猟師が相談している。スパイスをすり込まれて熟成を始めた身は鮮やかで色濃く、紫がかった紅色はまさに牡丹の色。見事なイノシシ肉が胃袋を揺さぶる。どんな調理法でもウマくならないわけがない。だって、この肉、なんだもの。このヒノキの清々しい香りが溶け込んだウィートエール「YOKI(よき=小型の斧)」にもきっと合うだろう。今は猪猟の最盛期だ。

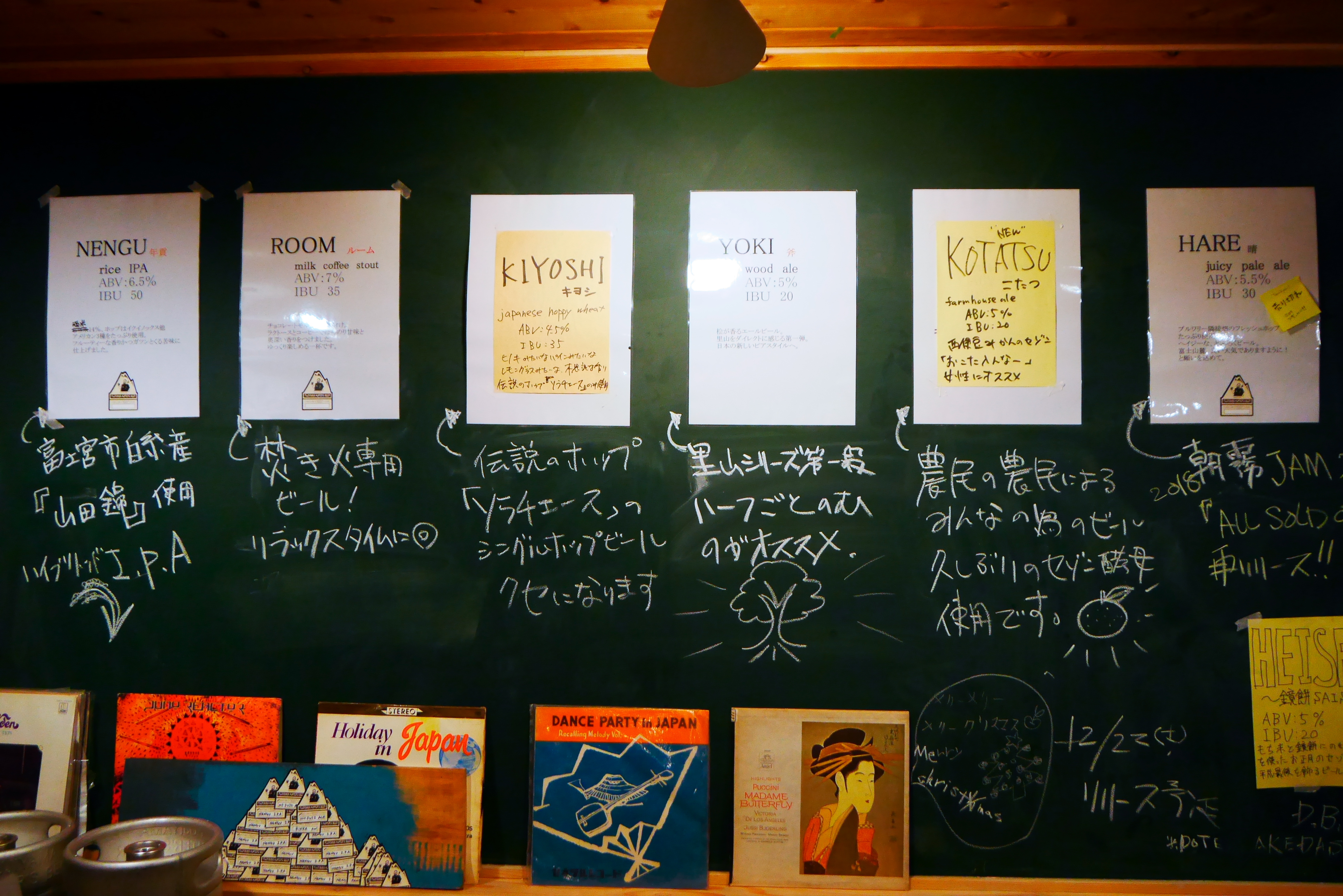

▲本日のラインナップ。里山でとれる恵みをビールに反映している

タップルームには、猪もたらふく食べたであろう里山に実る柚子やみかん、花梨、日本ミツバチから獲れるハチミツ、あるいはヒノキの皮といった山の幸や、小麦や米やもち米、野菜など、旬の農作物を使った個性的なビールがそろっている。

残念ながら、自分はその猪バラ肉をその日に食べることは叶わないが、料理人に「できたての猪肉の田舎風パテがあるんですけど、食べます?」と、言われてとびつく。猪の脂や骨まで丸ごと煮込んだという猪肉100%のパテ・ド・カンパーニュ。ひき肉の粒を崩さないことで、肉と旨味の詰まった脂が混然一体となって舌の上で溶けてゆく。食べ応えのある1切れで、ぐいぐいビールが進む。

▲猪の田舎風パテ。付け合わせのきゅうりのピクルスも自家製

ふとカウンターを覗くと、シェフの長滝氏がこれまた立派な猪のもも肉が解体している。猟期の今は毎日のように運ばれる鳥獣肉を、テキパキと慣れた手つきでバラしていく。

▲イタリア修行で磨いた腕をふるまう料理長の長滝氏。店を一人で切り盛りする

米や麦、季節の野菜に果物、川魚、野生の獣肉。

食材はすべてブルワリーのある富士山麓の「柚野(ゆの)」から直送だ。バラエティあふれる自家製ビールとともに、富士山の麓でとれたあらゆる自然の恵みを味わえるのがタップルームの醍醐味。ショーケースには猪や鹿といった鳥獣肉のハムやベーコン、パテ、それに季節野菜たっぷりのキッシュや木の実のタルトが並ぶ。

▲猪、鹿、鶏のレバーペーストを自家製バゲットにのせて。肉それぞれの味の違いが楽しめる

鮮度抜群のジビエのレバーがこんなに手軽に食べ比べられる店はそうそうない。

最近はジビエを目玉にする店も増えたが、ここはガチンコで猟師の店。その猟師は醸造所の周辺で米や麦、ホップを育てながら、醸造所や作業道具を作ったり、地元の祭りや朝霧のイベントで作物を販売したり、時期になると養蜂、川漁、きこりもこなす。さらにはブルワーとしてそれらを使ったビールもつくる。

人間臭い営みの中に、ビールがある。

▲立派な三段角をもつ鹿のトロフィー、これもオーナーが柚野で仕留めた鹿だ

ここは醸造所から車で20分、観光客の多い富士宮市街地で11月にオープンしたばかり。

「FUJIYAMA HUNTER’S BEER 浅間大社タップルーム」

▲富士山本宮浅間大社のすぐ近く、赤塗りの西鳥居が目印になる

あの鹿は、いったいどんなごちそうに生まれ変わるんだろう。

醸造所の庭先で見た獲物を思い浮かべ、まだそれほど知られていないこの隠れ家を知ってしまった喜びをかみしめた。このタップルームに獲物を届けるのは、ハンターであり、農家であり、ブルワーでもあるオーナーの深澤道男氏。

百の姓(仕事)を持つもの=「百姓」

職業を聞かれると、深澤氏は自身を百姓と名乗る。

▲猟師、農家、ブルワーの深澤道男氏。年の瀬も迫った12月某日、醸造所の前で

猟場は醸造所の鼻先にある里山

市街地のタップルームから車で約20分。

▲山あいにあるのどかな田園地帯。ブルワリーから見下ろすのは柚野の里と大麦畑

静岡県富士宮の中山間地、柚野(ゆの)地区で、2018年5月にオープンした「FUJIYAMA HUNTER’S BEER」。豊かな自然に囲まれた農村地帯なだけに、交通の便が良いとは言えず、土地の使用制限から飲食店として営業することができない。そのため、開業当初から市街地のタップルーム開設を目標としたクラウドファンディングを行った。

【静岡】富士の地に宿る “ごちそう ”で百姓猟師が醸す「FUJIYAMA HUNTER’S BEER」が5/4(金)蔵開き。農泊や市街地のタップルーム開業も目指す

プロジェクトは目標額にこそ届かなかったが、あらゆるタイミングや人の縁に恵まれて、半年後には観光客も多い浅間大社付近という好立地のタップルームを開業。一見すると順風満帆に見えるが、幾度も想定外のトラブルを乗り越えて踏ん張ってきた。

▲ヤギや烏骨鶏、猟犬など、醸造所の敷地内にはさまざまな生き物の音が響く

▲猟に同行する甲斐犬。猟犬らしく引き締まった体つきをしているがとても人懐こい

そして、奥の水道には、大きなケースからはみ出した脚でそれとわかる獲物が。

▲血や内臓は現場でスピーディに抜き、品質を保つために水で冷却して体温を下げる

深澤氏:「手前は今朝撃った雌鹿、奥の方はその前に罠にかかった雄鹿」

30~40㎏にもなる獲物を一人で抱えて山から下りる。多いときには1日3頭仕留めたことも。猟場はどれほど山深い場所かと思いきや、ブルワリーから目と鼻の先にある民家裏の竹藪。仕掛けた罠の回収に同行させてもらった。

▲左の竹林の下には民家がある。歩き始めは道らしい平坦地だったが

▲すぐに起伏の激しい傾斜地に。日が暮れて目印を失えば、ここでも十分遭難できる

周辺を注意深く見つめながら、時おり何かを手に取って匂いを嗅ぎ、立ち止まって草木や地面に触れ、間伐材が無造作に転がる斜面をずんずん進んでいく。痕跡の読み方、山の歩き方、藪のくぐり方、気配の察知の仕方、きっと深澤氏の中ではありったけの知恵とセンサーが動いているに違いない。

▲素人は前の背中を見失わないようについて歩くだけで息が荒くなる。足指で踏ん張れる地下足袋がほしくなる

▲富士の山野に無数にある祠。通り過ぎる際は山の神に手を合わせるのが山の民の習わし

▲草葉の陰で見つけた鹿の親子の足跡。――と言われても素人目にはよくわからない

しばらく進むと、木製の養蜂箱に辿り着いた。

日本在来種である日本ミツバチ、野生のミツバチを採集する巣箱だ。

▲木箱を重ねた巣箱。この中でミツバチが巣をつくる

日本ミツバチが好む場所に巣箱を設置して、ハチが棲みついてくれるのを辛抱強く待つという。

▲巣箱上段にできた日本ミツバチの巣(画像提供:FUJIYAMA HUNTER’S BEER)

さまざまな季節の草花から花粉を集める日本ミツバチの蜜は百花蜜といい、市場の大半を占める西洋ミツバチの単一種の蜜よりも味が濃く、まろやかな熟成風味が特徴。FUJIYAMA HUNTER’S BEERではその蜜を生姜と一緒にお茶に入れたり、ビールの副材料にしたりして活用している。警戒心が強いので定着が難しいというが、今年は6つ仕掛けたところ、4つに棲みついてくれたとか。収穫量はハチの気分次第。貴重な山の幸だ。

▲日暮れ近くになると、白い花粉団子を抱えた日本ミツバチが巣箱に帰還

そして最初の罠の設置ポイントへ。

深澤氏が「ここを踏むと罠が作動するんですよ」と言いながら小枝で一点を示すものの、当然ながら見た目では判別不能。

強めに枝で地面をつつくと、ばいん!とワイヤーが勢いよく巻き付いた。これが罠猟の主流になっている「くくり罠」だ(よくイメージする「トラバサミ」は、獲物を傷つける残酷さと危険性から既に全面禁止)。

▲バネとワイヤーのシンプルな構造のくくり罠

硬いものを踏むのを嫌がる鹿や猪が「前脚」で罠を踏み抜くように、木や石などを置いて足つきを誘導するという。広大な土地の中で小さな輪の中に狙った方の足を踏み込ませるなんて、そんなに都合よくことが運ぶものだろうかと訝しむが、高い捕獲率がその見極め力を物語っている。

狩りを始めたきっかけは、「いつかお花見をしようと約束して子供たちと植えた桜の木が、次の春には猪に食べられてほぼ全滅してしまったから」という深澤氏。8年前に地元の深刻な食害を目の当りにしてから、ハンターとして限られた猟期に30頭ほどの鹿や猪を仕留める。

▲罠のすぐ近くの木にくくりつけられたセンサーも回収する

罠は振動センサーがセットになっていて、獲物が罠にかかるとリモートで通知される仕組み。近いとはいえ頻繁に見回りに行く必要がなく、獲物の回収も効率的だ。罠回収後は別の猟場の見回りへ。通りがかった畑のみかんの木の根元にある土の凸凹を見て、「この先の藪の中に猪がいる。絶対に」と自信満々に言う深澤氏。そしてすぐ近くの藪の入口でその痕跡を見つける。

▲「今朝つけられたばかり」という猪の足跡だとか

素人目にはさっぱりだが、周りの土の色、湿り気具合、足跡の輪郭、フンや食痕、地面の掘り返した痕や動物が体をこすりつけた跡などから獲物を特定し、動きを予測する。それらの「フィールドサイン」から、罠を設置する場所を決める「見切り」という見回りも狩猟には重要な作業。定期的に見回ることで、小さな変化も拾える。獣を獲るために獣を知る。一人で山に入り、一人で獲物を背負って帰る「単独忍び猟」は、すべてを自己完結できる狩猟知識と経験、何よりも柚野の山を知り尽くしているからこそできる猟法だ。ここは人と獣の最前線。

▲気性の荒い猪の止めさしは命がけ(画像提供:FUJIYAMA HUNTER’S BEER)

仕留めた獲物はすぐに血抜きし、内臓を出して解体。ブロック肉や加工肉は直営タップルームの他、静岡市街のフレンチレストランや各地のブルーパブにも卸している(首都圏では六本木の「Inazuma Beer」や北区十条「十条すいけんブルワリー」など)

「今の仕事割合はビールが7割、残り1.5が猟、それ以外が1.5ってところでしょうか。本当は醸造を誰かに任せて、今はもっと猟に出たいんですけどね」

そうぼやく深澤氏。

▲開業当時のブルワーが退任してから、現在の醸造作業は深澤氏が担っている

たまに醸造見習いのヘルパーも来ているが、事務仕事や樽機材の洗浄管理など、仕込み以外にも時間がとられるのが現在の悩み。醸造を完全に任せられる人材を探しながら、さまざまな営みをこなしている。多忙過ぎて手が回らないこともあるが、それでもビールにこだわる理由は、「人と人、人と営みをつなげることができるから」

「農作物」としてのビールをつくる。

水と農作物と微生物の力で醸すビールは、自然の恩恵そのもの。

農作物の延長上にあるビールは、酒類の中では格段に自由度が高いからこそ、その土地の恵みをそのまま味に映することができる。そして人と同じように多様性と個性を備えたビールだから、それを囲んで人が集い、語いに花が咲く。

そう考えている深澤氏のタップルームには、きこり仲間が作った一枚板のカウンターや丸太イスが備え付けられ、深澤氏がとった鹿や猪の肉や仲間が育てた味の濃い野菜、馴染みのベーカリーが麦芽カスを使って焼いたグリッシーニも運ばれる。どれもこれも、猟場に近い富士宮の食材。それが料理人やブルワーの手で、里山のごちそうに生まれ変わる。

目指すビールは富士宮産100%。

大麦麦芽(精麦まで)、水、ホップ全量を柚野産でまかなう「ONE」がそれだ。今年は手が回らず1回しか仕込めなかったが、来年はなるべく多く提供できるように整えたいと考えている。そしていずれは柚野のブルワリーで、レストランや農泊、食育体験など、豊かな環境資源を活かせる場にすることが夢だ。

▲みかんとセゾン酵母を使ったファームハウスエール「KOTATSU」(こたつ)

この記事を書いた日には、自家栽培のもち米とダイダイを使ったファームハウスエールがつながった。もち米とダイダイといえば。そう、正月飾りの「鏡餅」だ。

富士山本宮浅間大社が大勢の参拝客で賑わう年末年始には、そのもち米を使った餅つきや年越しライブも行う。一年の締めくくり、あるいは新年の幕開けに、初富士と初日の出を拝める富士山本宮浅間大社の初詣とセットで、里山直送ビールの旅を提案したい。年越しにはこれ以上ない最高の巡り合わせ。縁起のよさは、富士山に祀られた醸造の女神の折り紙付きだ。

わんぱくな大人たちのビアバーで、どうぞ健やかに酔いお年を。

※年末年始の営業時間は公式Facebookでご確認ください。

※年末年始の営業時間は公式Facebookでご確認ください。

【店舗情報】

「FUJIYAMA HUNTER’S BEER 浅間大社タップルーム」

住所:静岡県富士宮市宮町12-20 いちふくコーポ1F

電話:080-3303-0691(担当:長滝)

営業時間:13:00 ~ 22:00

定休日:月曜日、水曜日

公式SNS:facebook

※詳細は公式facebookで随時更新。

【ブルワリー情報】

株式会社FARMENT

「FUJIYAMA HUNTER’S BEER」

住所:〒419-0303 静岡県富士宮市大鹿窪1428-1

電話:0544-66-0399

アクセス:JR身延線「西富士宮」駅「富士宮」駅から車で約20分。

メール:info@farment.co.jp

公式HP:http://farment.sakura.ne.jp/

公式SNS:facebook

※醸造所での試飲・見学希望の場合は問い合わせを。

※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。