師匠・新井の遺志を注ぐ-「ビアライゼ’98・松尾光平」インタビュー-

「灘コロンビア」の「新井徳司(あらい とくじ)」と「ビアライゼ’98」の「松尾光平(まつお こうへい)」。

現代も脈々と受け継がれている「ビール注ぎ」の血筋を理解する上で、この2人の存在と関係性を語らないということはあり得ないだろう。

今は「松尾注ぎ」と呼ばれている注ぎ方がどのように生まれ、伝承されていったのか。

「ビアライゼ’98」という店名にも秘める師匠・新井への松尾氏の想いとは。

「このテーマで取材来たの初めてなの。」

そうにこやかに取材に応じてくださった松尾氏に、とことんお話を伺わせていただいた。

目次

駅伝のような感動を呼ぶ「マルエフ」

松尾光平(以下、「松尾」)氏は東京・新橋にある「ビアライゼ ’98」を経営する代表取締役社長であり、現代を代表する「ビール注ぎの達人」の1人である。

「松尾 光平(まつお こうへい)」氏と「ビアライゼ’98」の店内。

その真骨頂はアサヒ生ビール、通称『マルエフ』。

昭和の名店「灘コロンビア」から受け継がれた70年前の希少なビールサーバーと、師匠・新井徳司(以下、「新井」)から伝承された独自の注ぎ方(現在は「松尾注ぎ」と呼ばれることが多い)から繰り出される1杯を求め、連日多くのファンが全国から押し寄せる。

松尾のビールは「麦のコクを感じながらも、柔らかな炭酸感と雑味のないキレ」ともいうべきだろうか。あっという間にグラスの中は空になり、次の1杯に自然と手が伸びる。(本当に普段飲むマルエフと一緒なのか?)そう不思議な感覚に陥らせる味わいが確かにそこに存在する。

「ビアライゼ ’98」で提供される「マルエフ」。非常にきめ細かい泡と「液体と泡=7:3の見た目」も美しい。

『当店の「マルエフ」の味わいを何かに例えると、お正月の箱根駅伝。箱根の山道をあのスピードで走って、旗持って応援している目の前を選手がぱあぁーって走っていくでしょ?ふぁーって目の前を過ぎ去って、振り返ったときのあの感動なんだよね。「うわー、通り過ぎちゃったー」って、この感動が欲しい。味覚以上に喉が美味しい、そういうイメージで注いでるよね。』

松尾自身も、新井の注ぐそのようなビールの味わいに感動し、人生が180度転換した。

今もなおカウンターに立ち続けるのも、彼の遺志と技術を継がんとする固い決意の表れでもある。

『新井さんと灘コロンビアのことを伝えられる人が私しかいなくなっちゃったから。2代目・新井徳司としてやるしかないと、残さなきゃって思ったってことだよね。』

落語家のようなユーモアと、ビール愛に溢れた職人「新井徳司」

松尾が新井と初めて出会ったのは松尾が高校1年の時。学生アルバイトとして東京・八重洲に店を構える「灘コロンビア」に入社した。当時は配膳やお皿洗い、調理補助などの通常業務を行っており、他のアルバイトと変わらない一店舗スタッフだった。

松尾曰く、新井は『穏やかながらもしゃべりがうまい落語家のような人』だったそうだ。

「新井 徳司(あらい とくじ)」氏(左)と入社当時の松尾(右)(本人提供)

『高校3年なったときにね、「お前(進路)どうすんだ?」って言われて、バイトやめるって答えたら、「3年間もいたんだからずっといればいいじゃないか」って新井さんがいうの。当時は飲食店に就職ってイメージは決して良くはなかった。母親に相談したら、「大学に行くって言ってその親父に断りいれてこい」って言われて。新井さんに「〇〇大学行きます」って言ったら「そんな大学行ってもしょうがない」「ここにずっといろ」って返された。どうしてですか?って聞き返したら「なんてったってここは<(灘)コロンビア大学>だ」って(笑)。それはたしかに〇〇大学より優秀だわと。あ、そういうオチかと笑ったね。』

そんな人柄に松尾は次第に惹かれていった。加えて、新井はビールに対する愛情も人一倍強かったと語る。

『ビールの話をさせれば歴史の話、メソポタミア文明から始まっちゃって、、、15分はビールが出てこない。しまいにはお客さんもスタッフもみんなイライラし始めちゃって「親父にしゃべらせちゃダメだろ!」って。常連さんたちと一緒に気を揉んだもんだよ。』

まさに落語のよう、新井の「ビール演目」は数知れず。とんかつ屋の件(くだり)からも新井らしさを感じることができる。

『新井さんととんかつ屋入ったら、後から来た女性二人が近くに座ってビール飲み始めたの。とんかつが来て、飲むのやめて食べ始めて。食べ終わってから残りのビールを飲んでるの見て、新井さんが怒りに行ったの。「だめだよ、飲んでからとんかつ食べなきゃ!!」って(笑)。』

『他にもある。同じくビール飲んでいた年配の親父が「肉があるんだからポークソテーやってくれ」って言いだした時。店主が「うちはとんかつ屋ですからポークソテーはできません」って返したらお客さんが「焼くだけだろうに!」って怒り出して。「いや、私はパン粉をつけて揚げるのがプロで、焼くのはプロではございません。ステーキが食べたければステーキ屋にどうぞ」って店主が毅然と言い返したら新井さんがもう「拍手~!!」って立ち上がっちゃって(笑)。』

ユーモアとビール愛にあふれ、その気質を含め「職人」という存在に一目を置いていたのが新井という人間だった。

お客様の会話の中で高らかと笑う新井。(本人提供)

注ぎ手「松尾 光平」が生まれた日

松尾は16歳で「灘コロンビア」に入社、18で正社員になった。その後しばらくして新井がこの世を去ったのは松尾が28歳の時。12年の歳月を共に過ごしたことになるが、共にビール注ぎの全国出張に同行したりなど、「こうちゃん」と呼ばれて可愛がわれていた。

全国出張の様子。若かりし頃の松尾(左)と新井(右)。(本人提供)

そんなある時、新井がトイレに行くふりをして小グラスにビールを注いで持ってきてくれたことが「松尾の転機」となった。

『「飲んでみるかい?」っていうから飲んでみたの。そしたら「うまい!!!」って叫んじゃったのよー(笑)。ほんとに美味しかったの。それから毎日のように「こうちゃん、飲むかい?」ってちっちゃいグラスで持ってきてくれるようになっちゃったね。』

自身でビールを注ぐようになったのは22歳、それまでの4年は主に調理を担当していた。一番初めに習ったのは「氷の掻き方」。大きい板氷をカチ割っていき、適度な大きさになった氷の角を取って丸くしていく。円筒形のビールサーバー内にはコイル状に金属製の管が巻かれており、その管を氷水で冷やすことで管内を通るビールが冷えた状態でサーバーから抽出される。当時はその管が柔らかな錫製の管であったため、傷つけたり穴を開けないためには必要なことだった。

円筒形の氷冷式ビールサーバー。改修はしているが「灘コロンビア」当時からの現役である。

練習を重ね、お客様に提供できるようになったのは24,5歳になってから。しかし、初めのうちは客相手に注ぐ機会はほとんどなかった。

『みな新井さんの注ぐビールを飲む為にお金を払いに来てるから「小僧の注いだビールなんか飲めるか」「お前のはタダなら飲んでやる」ってなるわけよ。そしたら新井さんが気を利かせてお店からいなくなっちゃうの。お店の2階が住まいだったら、トイレ行く振りして。最初のうちは15分くらいで戻ってきたんだけど、そのうち1時間たっても戻ってこなくなって。「おい、親父どこ行ったんだ!」ってお客さんが怒りだすわけよ(笑)で、常連の一人がとうとう耐え切れなくなって「しょうがない。飲んでやるから注いでみろ」って。そのうち1人がなんとなく認めて、いろんな人が認めてって、いつの間にか2人でツートップになってたね。そういう状況を作ってくれたってことだから、嬉しかったですよ。』

師匠と弟子。ビアカウンターという同じ土俵に立っていれば、否が応でも比較される。但し、松尾には「悔しい」という気持ちはなかったという。

『前提としてとんでもないのよね。その道何十年の師匠と弟子を比較するなんて。私がお客さんだったとしても名人と弟子のだったらやっぱりの名人のを飲みたいじゃない?でもある時1人の常連さんがね、「親父のビールしか飲めねえよ、こんな小僧のなんか飲めるか!」って言い放った時に、別の常連さんが怒ってくれたの。「親父が信用している弟子をなんで信用できないんだ、お前がおかしいんだよ!!」って。私ぼろぼろ泣いちゃって、、、』

新井が亡き後も、松尾は1人で「灘コロンビア」のカウンターに立ち続けた(後述)。そして今も「ビアライゼ’98」には当時からのお客様もご来店するという。

ビールを注ぐ当時の松尾の姿。(本人提供)

「熱燗の名人がいるお店」から「生ビールの美味いお店」へ

松尾在籍時の「灘コロンビア」は広さ20坪ほど、カウンター8席とテーブルがあり、40名ほどがぎゅうぎゅうに入る小さな「酒場」だった。営業時間は17時~21時半。但し、20時にはその日提供可能なビールが底を尽きる。

『(ロスを少なく、理想の味わいでご提供できるよう)生樽自体を冷蔵庫内で冷やしていたから、その分がなくなったら終わりなんだよね。19L×8本で約150L。だから、1日に提供できたのは400杯くらいかな?飲む人は平均8杯くらい飲んでたよ。』

今の時代では中々考えられないが、「灘コロンビア」のドリンクメニューは「日本酒」と「生ビール」のみ。ワインも、焼酎も、カクテルも、ソフトドリンクさえなかった。

今の言葉でいうと「専門店」ということになるのだろうか。なぜそうなったかというと、「灘コロンビア」の前身、「灘ホール」までさかのぼる。

新井は大正10年生まれ。東京・新富町の酒屋のせがれであった。本来であれば家業を継ぐ予定だったが、太平洋戦争により出兵。無事に戻ってきたはいいものの、戦後の状況下で酒屋を継ぐという選択肢そのものが白紙になってしまった。そこで昭和22 – 23年頃(1947-8年)、「灘ホール」という酒場を自身でオープンしたのが全ての始まりだった。

当時のメニューは「日本酒」のみ。白鷹・白鶴・菊正・白雪、、、「灘の男酒」とも称される兵庫・灘の良質な酒を何種類も取り揃え、「お燗銅壺(おかんどうこ:お湯をはる壺)』でお燗を付けて提供するお店だった。燗酒は冷(ひや)で頂く時とはまた違った味わいの変化を楽しめるが、「杜氏が一生懸命造ったお酒をそのまま飲むのが本来の形ではないか?」という想いが新井にはあった。小1合をどのように温めたらよいのか?日々研究し続けた結果、「あの小僧は燗つけるのがうまい」と噂を呼び、「燗付けの名人がいる店」として軌道に乗り始める。

しかし、当時の社会情勢などにより酒類提供が困難になってしまう(松尾曰く、配給制のような状況だったという)。しばらく実質的な休業に追い込まれていたが、昭和24年(1949年)に再開の目処が立つ。ここではじめて「生ビール」もやってみようということになったが、一難去ってまた一難、新たな問題が生じる。

『「灘ホール」は燗酒のお店だったから、ビール屋として別の屋号を取ろうってなった。ただ、当時はまだまだお酒に対して自粛ムードだったし、ビール屋らしい、例えば「ピルゼン」とか「ミュンヘン」といった名前だと保健所からの営業許可が下りなかったんだよね。んじゃ何にしようかと考えた時に、まずは喫茶店で営業許可を取ろうと。で、コーヒー豆の産地でもある「コロンビア」でいいんじゃないかとなった。』

オープン当時の店舗は60坪。同じ空間に「灘ホール」と「灘コロンビア」2つの屋号があり、入り口は1つだけだった。お店のドアを開けると「日本酒かビール、どちらを飲むのか」をまず聞かれ、それぞれの席へ案内されるという寸法だ。

その形態で14-15年営業したが、今度は地主の要求により敷地の2/3(40坪)を返還するはめになってしまう。残りの1/3(20坪)を無償で譲り受ける約束を取り付けるが店舗面積は縮小、この際に日本酒とビールを提供する酒場『灘コロンビア』に統一された。

『私(松尾)が働き始めた頃も、お客さんが来たらまずはお膳を出すのよ。お通しが2皿、お手元(お箸)があって、おしぼりがあって、盃が伏せてあって、それが1人前のセットだったの。ビールも飲むんだけど、日本酒も飲む人が必ずいるから。あるのは、「白鷹」と「アサヒビール」だけ。ファミリーでどうぞなんてことも一切ない。すごい酒場だったと思うよ。』

灘コロンビアの店内。いわゆる「酒場」の店内に多くのお客様がごった返した。(本人提供)

当時は「生ビールを飲むならビアホール」。酒場で飲まれるのは主に瓶ビールだった。そんな中「灘コロンビア」は酒場でありながらビアホールも謳ってた。「生ビールが飲める」というお客様の喜びをうまく掬い取ることができたのだろう、次第に熱燗よりも「生ビール」の美味いお店として認知が広がっていった。

「Weitertrinken(ヴァイタートリンケン)」な一杯を目指して

『灘コロンビア』のイメージが日本酒からビールにシフトしてきたのは、昭和の終わり頃から。終戦後のビール注ぎの名人として「渋井 栄二郎(ライオン銀座七丁目店)」「鈴木 一郎(ビヤホール ランチョン)」と並び名を馳せたが、そこまでは苦難の連続であった。

「灘コロンビア」開業当初は、そもそも正しく生ビールを抽出することができなかった。

当時はビアカウンターから伸びるドラフトタワーが一般的であり、新井も例に習ってその設備を用いて、メーカーの言うとおりに生樽に炭酸ガスを繋いでビールを出していた。しかし、泡だらけになりうまくグラスに注ぐことができない。

ある時、営業終了前にビールがなくなってしまい、直接メーカーの倉庫から生樽を運び込んだ。するとどうだろう?なぜか上手く注ぐことができた。時は冷蔵庫もまだまともに普及していなかった時代、「ビールが十分に冷え切っていないと正しく抽出できない」ことを学ぶことになる。

よし上手くいった!と思ったら、お次は「注ぎ方」にいちゃもんを付ける猛者が現れる。

以外なことに、新井はあまりお酒を飲める人ではなかった。また、今ほどにビールの品質や味わいに対してどうこう求められる時代でもなく、自分の提供しているビールが客観的に美味いのかまずいのか、客の反応をみる他なかった。

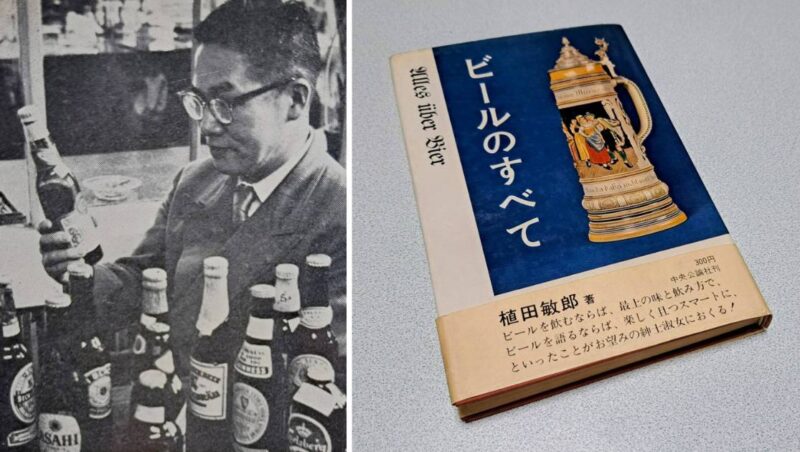

そんな新井にビール注ぎ指南をしてくれたのが、ドイツ文学者・翻訳家として知られる「植田 敏郎(うえだ としろう)」先生だった。

『植田 敏郎』著『ビールのすべて』(中央公論社/1962年初版)。他にもビール、コーヒーに関する著書の他、翻訳書なども多数執筆している。

『「こんなビール出しちゃだめだ、ぬるすぎる!」とか「注ぎ方が悪い!」とか言って指導してくれたの。ある日、別のお客に先生が勧めてくれた通りに注いで出したら「お前のビールはものすごく美味い!!」って褒められて。植田さんに報告したら「その注ぎ方をすればいんだと、ドイツではそう注いでる」って言われたの。最初はいわゆる「3度注ぎ」だったけど、日本の造るビールに合わせて2度で注ぐやり方が完成されたってわけ。』

「Weitertrinken(ヴァイタートリンケン)」というドイツ語がある。「何杯飲んでも飲み飽きない」というような意味合いである。

発酵・熟成後の完成したビールは、瓶や缶・生樽に詰められる際に窒素ガスや炭酸ガスで容器内を置換し共に封入されたり、しばしばビールタンク内において炭酸ガスで加圧される。前者はビールの品質劣化(酸化)を防ぐため、後者は適正なガスボリュームに調整する目的もあるが、グラスなどに注がれた際に炭酸ガスがいくらか抜けることも考慮して処置を施すこともある。

松尾曰く、「ビール純粋令(Reinheitsgebot)(*)」でも有名なドイツの醸造家は、自然に醸したもの以外の成分を取り除くといった考え方がある(少なくとも当時はあった?)ようで、3度に分けて注ぐことによって封入時に詰めた余計な炭酸ガス等を揮散させ取り除くという意味合いがあるらしい。

「また飲みたくなる」「おなかが張らない」本来のバランスに戻すといったニュアンスだろうか。但し、3度注ぎはエキス分の濃い(比重の高い)ビールには適していても、シャープなキレが持ち味のアサヒ系列のビールで同じく行うと炭酸が抜けすぎて喉ごしや味わいのバランスが悪くなるため、試行錯誤の結果「2度注ぎ」に収まった。

(*)1516年4月23日にバイエルン公ヴィルヘルム4世により制定。「ビールは麦芽・ホップ・水のみを原料とすべし」と定めた、現在も有効な世界最古の食品関連法。1556年に「酵母」も追記された。

「あの酒場の親父が注ぐビールが美味い」

徐々に生ビールの名店としての評判も広まっていくわけだが、新井にはもう1つ懸念があった。注ぐときに出てしまう「ビールのロス」である。

ビールの生樽自体が冷えていても、ビアカウンターから伸びるドラフトタワー及び注ぎ口(カラン)の部分は基本的に常温にさらされている。ビールは高温状態や空気(酸素)に触れると風味が損なわれてしまうと同時に、液温が上がりすぎると液体内の炭酸ガスが液外に出ようとして泡だらけになり、前述のようにうまく抽出ができなくなる。また、液温が上がっている部分もグラス内に一緒に注いでは、そもそも口を付けた時のビールの味わいの捉え方も変わってくる。

新井は1杯注ぐ毎にタワー内に溜まっている部分を一度捨ててから、生樽内より供給されるしっかり冷えた液体のみをグラスに注いでいた。1度のロスがたった数十ccだとしても、1日に何杯、何十、何百回も注いでいれば相当な量になる。ジャガイモの皮を剥くにしても、小っちゃくなるまで身の部分も剥く人はいないだろう。そのロスが非常に気に入らなかった。

そこで、「木村 卓治(現・ボクソン工業株式会社 代表)」氏に依頼し完成したのが、「ビアライゼ’98」でもなお現役で稼働している「氷冷式・円筒形ビールサーバー」だった。

スイングカラン(注ぎ口)は真鍮製、ビール管は錫製(現在はステンレス製)でできている。容器内を氷水で満たすことによって、中を螺旋状に回るビール管はもちろん、熱伝導によりカランの先まで冷える仕組みになっている。

*現在4基の円筒形ビールサーバーが設置されている。奥から3基が当時のもの、1基は新規で作製したもの。

「ビール注ぎを継ぐ-スイングカランを含めた注ぎ手の技術を学ぶ-」

それからというもの、20坪という狭い酒場は「至高のビール」で喉を潤さんとする客でごった返し、連日満席の日々が続いた。

提供していた銘柄は「アサヒ本生(のちに「マルエフ」)」。現在でこそ、アサヒビールはビール類(ビール、発泡酒、新ジャンル)の市場シェア首位(2023年)を獲得しているが、当時の日本市場を席巻していたのはキリンの「キリンラガービール」。ドライ戦争の火種にもなった「アサヒスーパードライ」発売による一世風靡はもう少し後の話で、時代はアサヒビールの低迷期だった。その中でも数多くのビール党に新井の注ぐアサヒビールが支持されていたということは、ビールの品質はもちろん、提供者(注ぎ手)の努力がいかに必要か改めて思いしらされよう。

新井から松尾へ。バトンが託された。

平成に入って居酒屋ブームが到来してからも、一癖ある人たちは名店と言われるお店にわざわざ通った。「灘コロンビア」も例外ではなく、文化人や著名人、はたまた「先生」と呼ばれるような「一芸を認めた人たち」が、「ただの飲み屋の親父ではない」とアンテナを張らせては喉をうならせた。しかし、そこに影が落ち始める。

『(新井さんの)左手が効かなくなっちゃったんですよ。グラスもストン、ストンと落とすようになっちゃって。最後の方は1杯ずつ、ロボットみたいに右手に持ったグラスを左手にカチッとはめるように押し込んでた。腱鞘炎かなにかと思ってたら神経が来てないってお医者様に言われてね。注ぎ口をジーッと見ながら注いでるから、もう背骨が斜めに曲がってた。』

術後の経過は良かったものの、肺機能が極端に低下。93年11月に静かに息を引き取った。新井が亡き後は5年間、松尾は新井の奥様と共に「灘コロンビア」を守り続けたが、ついに店をたたむ意向を伝えられた。松尾が16歳でアルバイトとして入社してからすでに17年の歳月が経っていた。

松尾は新井亡き後も「灘コロンビア」を守り続けた。(本人提供)

『ちょうどその頃アサヒの直営店でやらないか?って話が来てたもんだから、ビールサーバーを譲り受けて腰掛的にやり直そうと思ったんだよね。でも、諸々の事情で(直営店では)そのサーバーは使えないって言われて。それじゃあ自分でお店出すしかないと。新井さんを本当に好きだったっていうのが大きいね。』

松尾は「灘コロンビア」の屋号を継承するつもりだった。しかし、「夫婦2人で開けた店、永久欠番的に知っている人だけの思い出にしたい」との奥様の意志を尊重し新たに店名を考えることに。「灘コロンビア」は98年3月27日に撤収、同年5月11日、東京・新橋5丁目に「ビアライゼ’98」が誕生した。灘を閉めてから1か月半弱でのオープンである。「こうちゃんが親父の遺志を継ぐなら」と、当時のお客様が資金援助から不動産紹介まで様々手を回してくれた。

新店舗は灘と一緒で20坪弱。駅から徒歩15分、低い天井でトイレは1つ、床板には隙間がありヒールが引っ掛かりそうになる。決してよい環境とは言えなかったが、灘のお客さんを含め多くの人が松尾のビールを目指して来店してくれた。2008年に立ち退きの話があり、現在の場所(新橋2丁目)に移動してきてからは60坪に拡大。聞き覚えのある敷地面積は意図してなのか後付けなのか。

現在の「ビアライゼ’98」のビアカウンター。「灘コロンビア」のそれをイメージしているそうだ。

店名の「’98」は灘の閉店した年であり、ビアライゼ’98を開店した年のことだが、店名に含まれた意味はそれだけではない。

『「ビアライゼ(Bier Reise)」ってわかりますか?ドイツ語で「ビールの旅」。でもね、当店はそれだけじゃない、ビ「アライ」ゼのなかに「アライ(=新井)」さんがいるんですよ。』

なるほど、「注ぎ」の技術だけでなく、しっかりと”新井”節も伝承されていた。

「灘コロを閉めた後の1か月ちょいをなくしてもいいなら、灘ホールから数えて75年やってる老舗ってことでいいかしら(笑)」、そう冗談をかましながら悪戯に笑みを浮かべる松尾。それとは裏腹に、いついかなる時も、心中には「自身が新井を伝承していく」「今でも新井の遺志と技術はここにある」と言わんばかりの決意の炎が燃えたぎっている。

「味覚より感覚に近い」味わいで送り届ける

新井から伝承された注ぎ、現在は「松尾注ぎ」と弟子の名を冠しているが、一体どのような仕組みで「箱根駅伝の感動のような一杯」が完成されていくのか。

小難しい話になるが、少し紐解いてみようと思う。

松尾に伺ったポイントを要約すると以下になる。

サーバー機材のスペック

【氷冷式・真鍮製スイングカラン+瞬冷式&氷冷式ビールサーバー】

*生樽は庫内温度2℃の冷蔵庫で2日ほど静置。営業中に随時使用する樽をサーバー下に設置(ここでは常温管理だが温度が上がる前に消費されていく)。サーバーに繋がれたビールは一度「瞬冷器」をはさみ、氷冷式の円筒形ビールサーバー(冷却温度約6℃)を通ったのちカランから抽出される。提供温度は6-7℃程度になる。

*ビールラインの内径は9mm(瞬冷器なども含む全て)・ホース長約40m(瞬冷器内コイル約15m+円筒形サーバー内ステンレス管12m×2+ビニルホース部1m)・炭酸ガス 0.15 MPa(1.5 Bar)程度。樽の最後(5杯分ほど)は特に流速が速くなるのでガス元栓を閉めるなどで出てくる液体を見ながら調整。

*「マルエフ」の一日の最大提供可能数は冷蔵庫に入る19L×8樽分。通常時で1樽30分程度で消費される。週末や繁忙期では1日700-800Lのビールが消費される。

*「灘コロンビア」時代は円筒形サーバーを上下に2つ連結し、氷冷式×2で冷却していた。

円筒形サーバーの内部。氷水で冷却することで、螺旋状に側面を沿っているステンレス管(画像参照)内のビールが冷えたまま抽出される。

『灘の時からスイングカランは「自身に対して右横」に設置しているね。正面に置くとどうしても肩が上がるんですよ。横に設置しておけば高さが高くなってもカランを操作するときの体への負担が少ないし、手の動かし方による液体のロスが少ない気がするね。じゃないと1日700-800杯も注いでたら直ぐに体痛めちゃうと思う。』

目指すビールの味わい

「味覚より感覚」に近い。喉を通ったときの、後残りとか、満足度とか。すーって通ってすーって消えていく、その1秒2秒の感動みたいなのが口の中で繰り広げられている味わい。

『喉に引っかかるとか、後味がだらしないのは嫌だなって思ってますね。あとは「苦味や炭酸の刺激が美味い」って人もいるけど、舌で苦味、口内で炭酸を強く感じすぎちゃうと旨味や他の味わいを感じづらいんじゃないかなって思うところもある。舌や口がキュッと締まっちゃうと、後味も苦みが残る感じがするんですよね。ビールってすごくデリケート。喉を通って、口を通って、味覚以外の心地よさって絶対あるから。炭酸の粒子を細かくして、苦味をなるべく感じさせないように気を付ける。

特に「マルエフ」は『コクとキレ』って謳い文句だから、「キレ=スーッと飲んだ時に爽快で後残りがない」「コク=少しでも麦の味を感じさせてあげたい」ってところはありますね。

一口目、口に入った瞬間はある程度は穀物の味を、口全体でもいいからキャッチしてほしい。そして、喉が開く状態で、飲み終わってほしい。』

技術的に注意している点

「2回に分けて注ぐから2度注ぎ」とよく言われるが、単純に2回に分けて注げばよい訳ではない。1回目で注がれた液体のコンディションを見極めて、2回目をどのように注ぐか、角度も何もかも変わってくる。

『基本形として、1回目ではグラスの中の液体が1/3、泡が1/3。ピルスナーウルケルのシュニットに近い。粒子の細かい泡を作って、炭酸ガスの含有量を調えるのが目的。注いだ後に荒い泡を掻くのは1回でも2回でも。ただ、下の液体をこねくり回さないこと。

2回目は泡だけを持ち上げていくイメージ。ノズル口の位置はグラス側面に近いところ、泡の表面の下なんだけど、液体までは入れない。それより下に突っ込んじゃうと液体をかき混ぜてしまって、見た目が7:3に仕上がったとしてもかなり気が抜けちゃってるね。

左から「1回目」「2回目」「注がれた後の完成形」。

泡の部分だけを炭酸ガスの入ったままの液体で押し上げてあげることで、「爽快感のあるガス感を感じて、少しずつ麦の甘味を楽しんで、最後はすっと消える=マルエフの良さ」を最大限に引き出すのが理想だね。

「2度注ぎ」って言ってる人の動画をよく見るけど、みんな液体全部かき混ぜちゃってる。また、私が注いだビールは「ガスが抜ける」って表現する人がいるけど、抜くんじゃないんですよね。炭酸ガスが少しオーバーになっている部分を調える為に2回に分けるってことです。これを勘違いしないでほしい。』

『また、料理を知っている人が注ぐっていうのはすごく理に適っていると思うのよね。例えば魚一匹与えられたら、持ち味を生かそうって考えるのはもちろん、内臓も含めなんとか全部使っちゃろうって思うじゃないですか。そう考えると、日本酒もワインも焼酎も提供時はだいたいロスが出ないんだけど、ビールだけ注ぐ時にロスが出るんですよね。だからなるたけ、ロスが少ない状態でいいコンディションで提供したいっていうのは私の気持ちの中に常にありますね。』

↓注ぎの動画はこちら↓

「Beers, be ambitious.」ビールよ、大志を抱け。

「何杯飲んでも飲み飽きない、刹那的な爽快感と一抹の感動の余韻」

それこそが新井から伝承された注ぎの神髄である。松尾の注ぐ「マルエフ」は3-4口目になっても全く嫌な味わいが出てこない。そして何杯飲んでも喉奥をぶわぁーと駆け抜け、その一瞬の煌めきを求めて次の一杯に手を伸ばしてしまう。

特にラガービールはむやみに泡を立てたり雑に注いでしまうと、すぐにオフフレーバー(一定以上感知すると不快に感じる香味成分)や雑味・渋みが立つし、炭酸ガスが抜けることで味わいのバランスが崩れ、嫌な甘味と口当たりだけが残ってしまうのだが、松尾のビールにはそれらがなく本当に不思議でたまらない。

『「ビールは女性。暴れるし、いうこと聞かないし、泣くし笑うし、そして冷たくしちゃダメ。」って銀座ライオンの渋井栄二郎さんも以前仰ってましたけど、どんなビールでも伸びしろはあると思うから。要は「マルエフ」にしても「黒生」にしても、長所と短所が入り混じって容器に詰まってるイメージ。料理人が食材の味わいや特徴を理解するように、まず自分で飲んで、なるたけ短所を隠して長所を伸ばす注ぎ方をする。だから私は同じビールの「注ぎ分け」はしない。

(ビールを)赤ん坊や子供のように私は思ってますね。造り手って「生みの親」に近くて、注ぎ手やバーテンダーが「育ての親」。大事な子供を預かっているわけだから、良いところを引き出してあげて、レディにして嫁がせてあげようという感じですよね。』

「ビールは造り手と共に大事に育てた我が子」。そう聞くとがばがばと飲んでしまうことに恐縮してしまいそうだが、ビールはかの福沢諭吉が「胸膈を開くのに妙なり」と説いたお酒。ぜひ皆様も広い心で愛娘を向かい入れて頂きたい。

最後に、松尾はその愛娘に対して言ってやりたいことがあるそうだ。

「Beers, be ambitious.」

『少年よ、大志を抱けと一緒だよね、ビールに大志を抱いてほしい。「とりあえず」でこんな世界中で売れてる液体ないんだもの。まだまだ伸びしろがある。ビールは世界一の飲み物だと思ってるし、それを扱わせて頂く「注ぎ手=育ての親」って考えたら向き合い方も変わるんじゃないですかね? 完成されてるんだけど、まだまだ未完成な部分もあるっていう秘めた側面があるっていうのが本当に大好きですね。』

こういうのを「親ばか」というべきなのだろうか?少なくとも私はそんな「親ばか」な注ぎ手がますます増えていくことを心から願っている。そしてこの取材を通して、同じ注ぎ手として自分もっとバカになろうと胸に誓った。もし共感していただけたなら、ぜひ皆様も愛娘の背中を押しに足繁く通って頂きたい。

※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。