ビアホール存続と、自身の功罪と。-「キール広告社・原田豊さん」インタビュー-

『ここで初めて、僕として本当に提供したいビールを、ようやく出すことができたんだよね。』

そう語るのは「株式会社 キール広告社」代表取締役「原田 豊(はらだ ゆたか)」氏(以下、原田)。

“ここ”とは、2024年2月20日、同社がお茶の水にOPENした「KEEL’S BAR(キール’ズ・バー)」を指している。

日本一うまい「アサヒスーパードライ」を目指して開店した同店だが、同時にそこでの取り組みは『広告屋として、これまで広めてきたことへの罪滅ぼしでもある』という。

その真意とはいったい何なのか?

同氏のビールと歩んだ40年を振り返りながら、同店の魅力について取材した。

「株式会社 キール広告社」代表取締役「原田 豊(はらだ ゆたか)」氏(本人提供)

目次

ビールが大好きだった~アサヒビール入社~

原田の初めての就職先は、まさしく「アサヒビール株式会社」(以下、アサヒ)。

大学では考古学を専攻していたが、当時からビール党だった同氏は「ビールがタダで飲めるのではないか?」という理由で1984 年(昭和59年)に入社した。

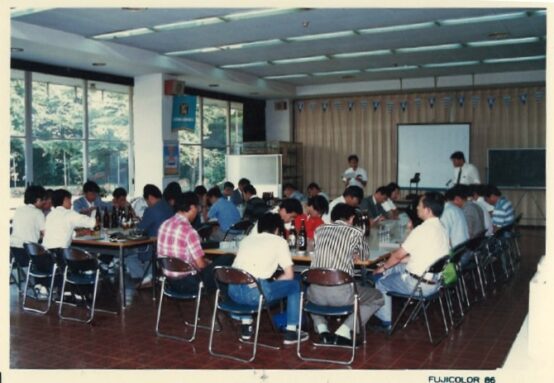

原田(最手前)と同僚たち。アサヒビール技術研修時(大森工場)(本人提供)

『その頃のアサヒは業界シェア3位。マルエフやスーパードライがまだ発売される前で、キリンが60%、サッポロが20%、残りの10%ずつをサントリーと競い合っている状況だった。僕が配属されたのは大阪支社の営業一課。7 人しかいない部署だったんだけど、アサヒ全体の(売上の) 10%をその 7 人で売っていた。当時のアサヒは「売れてないビール会社」だったんだよね。(原田。以下『』内同)』

大阪は同社発祥の地でもあり、死守すべきエリアでもあった。その地で原田は西区と港区、大正区の250件ほどの酒販店を担当した。

『関西だったから、サッポロはほとんどなくてね、キリンとサントリーとの戦いだった。当時はネクタイびしっと決めての営業回りで、他社の営業マンとも普段はバチバチしているんだけど、、、時には「今週はお互いTシャツ1枚で回ろうぜ~」みたいな勝手なこと言って。「よしよしやろう!」ってなって。翌日の一発目に合ったら、相手はネクタイびしーって決めてて騙された!みたいな(笑) まあ大変ながら悠長な時代でもあったね。』

アサヒ社員時代の原田(左)(本人提供)

「売れてる」ビール会社へ~工場品質を市場品質に~

アサヒには5年間勤務したが、そこで多くの経験を積んだ。

『営業職なのにマーケティングの仕事も学べるような、ちょっと面白い時代だった。当時大阪支社の業務部長だった松井さん(松井 康雄(まつい やすお):アサヒスーパードライ開発の実務責任者。以下、松井)がすでにその構想を練ってたんだよね。その方からマーケティングが何たるかをすごく教わった。あと、僕らは西宮の単身寮に住んでいたんだけど、自社工場の真向いだったから半分以上が工場勤務の人たちだった。毎日毎日夜になるといろんな話をしてくれたね。』

そのような環境下で、「売れないビール会社の営業マン」として自分は何ができるのか?ある考えが原田の中に芽生え始める。

『「工場メンバーが精魂詰めて作ったビールを、われわれ「市場の番人」として品質を貶めてはいけない」と考えるようになって。営業職は「市場価値を高める」という重要な任務がある。「工場品質を市場品質に」という使命感のもと、ビールグラスを洗う・樽生ビール回路を洗浄する営業スタイルはこの時確立されたし、のちの自社店舗展開にも活かされているね。』

そして幸運にも、「アサヒ生ビール<マルエフ>」(1986年)と「アサヒスーパードライ(1987年)」の発売という同社の転機も経験することができた。

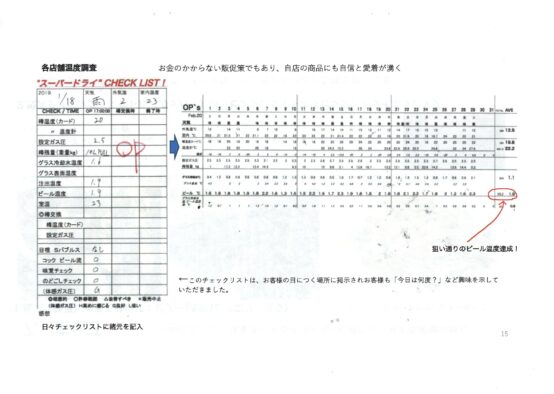

「アサヒ生ビール<マルエフ>」に有力な酒販店を集めて、ライバル各社との試飲会を企画。(本人提供)

『当時は本当にすごかったよ。発売と共に状況が劇的に変わっていくからさ。今までは頑張って売りにいってたのに、逆に営業先に(スーパードライの)数量制限をかけるわけ。在庫がなくて売れないんだよ。どこに何ケース割り当てるかって、それで毎日心臓バックバク。お客さんからは「お前んとこ売れるようになったら急に殿様商売か~」みたいに言われて、、、だってないんだもん本当に(笑)。』

「アサヒ生ビール<マルエフ>」発売時にサンプル缶をコソっと持ち出しスキーに!(本人提供)

広告業界への転身~ビールの市場価値を高める~

1989年(平成元年)に発売された「アサヒスーパーイースト」も含め、松井の巧妙な「売り方」の手腕を目の当たりにして、原田は次第に感化されていった。そして1990年、アサヒビール専属の広告会社であった「株式会社 中央アド新社」に転職した。

『学生時代から広告で物が売れていく仕組みに興味があったんだよね。売る仕組み、売れる仕組みというか。営業時代に松井さんの影響でマーケティングはずいぶん勉強したので、それを生かしたいって思いもあったね。』

アサヒの専属広告会社として、同社の様々な広告に携わってきた原田だったが、それと同時に、子会社である故の限界を感じ始める。そして1994年、「中央広告通信株式会社」に転職した。

『ここはマツダの広告代理店でもあった。マツダとアサヒって親戚関係みたいなものだった(*)から、新規事業としてアサヒを取りに行こうってなったんだよね。それで外部からアプローチをかけ始めたのがこの頃だった。』

(*)「村井 勉 (むらい つとむ)」氏が、東洋工業(現:マツダ)、そしてアサヒビールの経営再建に取組み、組織変革を成功に導いた経緯がある。当時アサヒもマツダも住友銀行がメインバンクであり、2社のサポートを行っていた(『当時は銀行色が強かった』とのこと)。アサヒビール代表取締役社長、東洋工業(現:マツダ)代表取締役副社長、住友銀行(現:三井住友銀行)代表取締役副頭取、JR西日本代表取締役会長等を歴任した実業家。

当時アサヒは絶頂期であり、広告代理店としての新規参入はほぼ不可能と言われていた。しかし原田は海外の広告理論などの猛勉強を重ねながら、同社に「市場品質」を向上する活動を提案。見事同社との取引開始を勝ち取った。

スーパードライで売れに売れたアサヒの新たな一手として「品質活動」を提案し、お店を通した活動をアピールしようと打診した。コピー・デザイン・フォトまで全て原田本人がディレクションを行った。(本人提供)

その後も営業マン支援策、飲食店工作支援策、樽生ビール施策、商品開発支援などの提案を経て、次第に同社からの信頼を獲得。独立に向けて着々と準備を進めていった。

『自分で新しい会社を作ったら、まずは飲食店作ろうと決めていたんだよね。飲食をやりたいってわけじゃなくて、「どういうビールが売れるのか」「こういう仕掛けをしたらお客さんがビール飲んだよ」とか、実験場が欲しかった。我々広告会社って、アンケート調査をして、その結果をみていろいろやるじゃないですか。でも、書いてることが本心じゃなかったりするんだよね。だから、アンケート調査を元にどーのこーのっていうのは僕がやったことが「ない」。そのかわり、お客様とのまさに接点であるお店をうろうろしながら、耳をダンボにしながら、お客様の声を聴いて回る、その場所が欲しかった。』

念願の第1号店舗開店~注ぎ方で味わいが変わる~

そんな思いの中、2002年に「株式会社 キール広告社」を設立。翌年2003年には初代「KEEL’S BAR(キール’ズ・バー)」を開業(*)した。メイン事業は広告業、それの実験場としての役割も兼ねて飲食店を構えた形だ。

(*)再開発の立ち退きにより2007年5月に同店舗(新橋1丁目)は閉業。現在ではお茶の水の「KEEL’S BAR」の他に、「新橋DRY-DOCK」「KEEL`S BAR HOUSE 青葉台」「OP`s BAR( オーピーズバー)」も経営している。

当時の「KEEL’S BAR(キール’ズ・バー)」の外観(左)と店内(右)。この頃はまだアサヒ直営ビアホール払い下げのピストンタップでビールを提供していた。また、カウンターチェアは現在のお茶の水店で使用されている。

当時から洗浄の大切さに加え「注ぎ方で味わいが変わる」を提唱していた同店舗は、「誰でも知っているスーパードライがなぜこんなにおいしいのか?」と噂が立ち、次第に注目を集めていった。

当初はピストンタップ(現在一般的に使われている注ぎ口)を使用してビールをサービングしていたが、今の同社店舗のビールは全て、「ボールタップ」から提供される。

「ボールタップ」は、現在は主に「ヒューガルデン・ホワイト」をはじめとしたベルギービールで使用されることが多いが、スーパードライをはじめとしたビール注ぎの店舗でしばしば使用されている。カランの根本が丸い形状をしており、注出口が細く、かつレバーの傾け具合で注出具合を自由に変更できるため、非常にきめ細かい泡を抽出できる他、かつビールに過度な衝撃を与えず注ぐことに適している。「シャープ注ぎ(後述)」との相性も良いともいえよう。

お茶の水「(KEEL’S BAR(キール’ズ・バー)」のボールタップ。

『たまたま海外行ったときに「こんなにビールの液体の流れがきれいなんだ!」って魅了されたのがきっかけかな。国内で広くボールタップが使われ始めたのはだいぶ後で、この時は自社で輸入した。ピストンタップだと1回弁に当たって、弁の周囲を沿いながらビールが出てくる。自分からすると流れが滑らかじゃない気がするんだよね。それに比べてボールタップは抽出時に一直線になるというか。それで全店舗のタップを変えました。』

ここで、『シャープ注ぎ』及び『マイルド注ぎ』についても一度解説しておこう。

原田曰く、『シャープ注ぎ』はアサヒが1998年頃「どの店でも簡単に同じ品質のビールを注げる」ことを目的として考案された注ぎ方だ。優しく注いだ液体の上にきめ細やかな泡を乗せることで、クリーミーで均一な泡ができる。実際の飲用感は口当たりの良さからトロッとしてまろやかに感じるが、液体には過飽和状態の炭酸ガスが残っており、人によってはピリピリとした炭酸の刺激や炭酸でおなかが膨れるといった印象を感じる。いわゆる、現代の一般的な飲食店の生ビールの注ぎ方がこちらである。

一方、『マイルド注ぎ』はヨーロッパをはじめとした伝統的なビール注ぎ技術を指す(ちなみに、名称は同じく1998年頃アサヒが命名)。大手ビール会社を中心に、ビールが容器(樽・缶・瓶)に詰められる際は、注いだ時の衝撃で炭酸ガスが多少抜けることを考慮して、炭酸飲用基準より高めの炭酸ガスと共に封入されている。それをビール注ぎ職人が注ぐことで適正化し、かつ苦みや雑味を泡に吸着させる。サクサクとした泡の触感と、適度にガスが抜かれたことによる喉通りの良さ、爽快感のあるすっきりとしたのどごし(ドイツでいう「Weitertrinken(ヴァイタートリンケン)= 何杯飲んでも飲み飽きない」に相当)が味わえるが、抽出状態等で注ぎの所作を調整する必要があり、注ぎ手の技術が問われる注ぎ方だ。「シャープ注ぎ」が生まれる前から多くのビアホールではこちらの注ぎ方が採用されており、現在でも「スイングカラン」といった注ぎ口等を用いてビールを提供している飲食店は少なくない。

(ちなみに、上記の「シャープ注ぎ」「マイルド注ぎ」の意味合いは、注ぎ手や店舗によって解釈がやや異なると筆者は感じている。設備等の用語も含めて、ご興味のある方はこちらもご参照いただきたい。)

原田曰く、この「シャープこそ正しい」という固定感を植え付けた罪が、『広告屋として、これまで広めてきたことへの罪滅ぼしでもある』と言わしめる要因になっているということだ。

アサヒのビアホール事業撤退~KEEL’S BARの誕生~

少しだけ話を戻そう。2024年2月20、同社がお茶の水にOPENした「KEEL’S BAR(キール’ズ・バー)」。ここでのアサヒスーパードライ(&及び「アサヒ プレミアム生ビール 熟撰」)の提供方法は、シャープでもマイルドでもなく「クリスプ」と呼ばれている注ぎ方で提供されている。

「クリスプサーヴ」で注がれたアサヒスーパードライ

「クリスプサーヴ」の要点及び同社での上記2液種の提供設備を下記に記す。

■設備スペック等

ボールタップ+空冷式(庫内温度7℃→0℃→0℃)

→ホース内径6mm・ホース長約1.5m・炭酸ガス 0.10MPa(1.0 Bar)程度

『ライン長が極端に短いのは、グラスに注がれるまでの温度上昇をなるべく抑えたかったのと、流速を早くしたかった。「ブレーキライン」っていって、一般的には3mぐらい長さをとって、ラインをぐるぐる巻いてビールの流速の制動をかけるのが常識なんだけど。さらに流速が欲しかったからホース内径も一般的な5mmから太くして、ボールタップ内の内径も特注で6mmに統一している。空冷式だと生樽自体が冷えている分、ビールの液体に炭酸ガスが溶け込みやすいからガス圧をあまり強くかけられない。そこの折り合いをつけた設備になっています。ビールは納品されてから7℃の冷蔵庫にすぐに保管、その後0℃の予冷庫を経て、前日までにはサーバー下の0℃の冷蔵庫内にセットされます。つまりは実際に抽出する日までは最低3日間は静置・冷却している。何度も自社店舗で液温の記録取ってみたんだけど、やっぱり3日間寝かさないと0℃まで液体が冷えなかった。本来、有名なビアホールでは提供温度が1.6℃で、その温度に液体をもっていくには庫内温度を0℃にしないといけなかった。』

実店舗での液温の実測実験時の資料(本人提供)

■目指すビールの味わい

サクサクした軽やかな味わい。それを「クリスプ」と定義している。

■技術的に注意している点

注ぎ方の所作に特に細かな規定はない。現在は上記の味わいを忠実に再現することができる、2名の注ぎ手のみが担当。

「樽自体の冷却っていうのが一番大事なことかもしれない。それでいて、ビールを注ぐ時にある程度には騒がす。どういうことがというと、きちんと渦を巻く、適度に抜くということですね。この適度というのが非常に難しくて、騒がしすぎると気抜けしたり、嫌な苦みが出てきたりとか、いらん特徴が出てきちゃう。」

▼注ぎの動画はこちら▼

https://youtu.be/Tr7laALBKOk

—-

日本一うまい「アサヒスーパードライ」を目指して開店した同店だが、上記設備による「クリスプサーヴ」の提供方法にこだわるのは、こんな思いがあったからだ。

『アサヒ社の広告が私の会社のメイン事業じゃない?だからこそ、同社の提唱する「シャープ注ぎ」を広めてきたんだけど、、、あれは「どの店舗でも簡単に同じ品質のビールを提供できる」ために考案された注ぎ方だからね。本来のビアホールの注ぎ方、それをもう一回実現したいなと。シャープ注ぎ・マイルド注ぎって言葉を作ったのも私たち。ちょうど1998年くらいに、注ぎ方を広めていくうえで広告屋としてアサヒに名前を提案して、、、ある意味では罪滅ぼしですよ。あれこそが本当のうまいビール!って刷り込んできたわけじゃん、我々広告屋が…。』

更に言えば同店は、元々アサヒビール直営のビアホール「お茶の水テラスSUPER DRY」があった場所を原田氏が引き継いだものだ。

「お茶の水テラスSUPER DRY」内観(本人提供)

『(ビアホール事業の苦戦は)求められるミッションが時代によって変わってきたんだよね。1900年頃は「自社商品の直売所、販売所」として、だんだん家庭用の缶ビールとかが普及してくると販売目的から「パイロットショップ(メーカーが自社商品の販売傾向や消費者の反応を見る為に、試験的に売り出す小売店舗)」的な役割に変わっていった。だから、工場の敷地内には必ずビアホールが合わせて建設されていたし、それが歴史的にあって、大都市には必ず大手のビアホールがあった。家庭用のビールがだんだんと売れるようになって、ビアホール事業の採算がだんだん合わなくなってきて、、、かつて担っていた役割がなくなっていったんだよね。』

氷室生ビールと洋食を中心とした、日本初のビアホール業態の店「中之島アサヒ軒」が大阪中之島に開店したのが1897年。そこから一世紀以上、ビアホール文化が全国で育まれてきた。

原田曰く、アサヒビールも最盛期は全国に100店舗程度営業していたそうだが、次第に数は減少。ビアホールの象徴ともいえる「大型ビールタンク」からの樽生ビール提供も直営店を中心に次々と廃止が決定し、2023年10月には外食事業からの撤退を表明した。

(ビールタンクの大きさは200L~1000Lなど店舗によりサイズは様々。ビアホール全盛期では、ビール工場からタンク車で搬入されたビールを一度タンク内に注入し、そこから直接ビアサーバーにビールホースをつないで提供されていた。現在の樽生ビールは5~20Lサイズのステンレス樽を接続して提供される。なお、同システムが現存する「ビヤホールライオン 銀座七丁目店」では、地下に1000Lのビールタンクが6基備え付けられている。)

「アサヒビアレストラン スーパードライ京都(閉業)」の1000Lビールタンク。当時は早朝にアサヒの吹田工場から出来立てスーパードライがタンク車で運ばれ充填されていた(「安藤 耕平(HIGHBURY-THE HOME OF BEER-店主)」提供)。

「ビアホール文化が失われていく」

アサヒからの打診もあり、その状況を憂いた原田は行動に移したのだ。

“If you build it, he will come.(造れば、彼はやってくる。)”

「自身の功罪と向き合い、ビアホールの存続をかけて。」

様々な苦悩とビアホールが消えゆく現状を憂い、その末に誕生したのが、「KEEL’S BAR(キール’ズ・バー) お茶の水」だった。

「KEEL’S BAR(キール’ズ・バー)」の内観(左)とサインボード(右)。KEEL(キール)は、船の竜骨の事。人でいう背骨に当たる中心部分であり、船舶の構造上最も重要な部材。『海底深く沈んだ古の海賊船も、堅牢なキールだけは朽ち果てずに残っている。さらには微妙に損傷しただけでもまっすぐ走らせるのが困難になるほど大切な部分。愛してやまない「海と舟」をモチーフに「生涯の仕事」に船出するという意味が込められています。』

『「お茶の水テラスSUPER DRY」の店舗を内装譲渡(内装や設備などをそのまま譲渡)してもらって。壁を塗りなおして、内装は全部入れ替えて、カウンターを作り直して、トイレも改造して、2000万弱くらい。椅子やテーブル、メニューブック、半立ち飲み用の腰かけとかは「アサヒスーパードライ 梅田」で実際に使っていたものを譲り受けて、家具職人の手で全部組みなおしてもらいました。他にも、同店で勤務しているスタッフは元々梅田やお茶の水の店舗などで働いてた子たちもいる。こうやって戻ってきてくれるって嬉しいことだよね。』

「アサヒスーパードライ 梅田」で使用されていたテーブルとイス、メニューブック(左)と腰掛け(右)。ちなみに、ABのロゴは当時アサヒビールがホフブロイハウスの許可を得て同社の「HB」のロゴをオマージュしている。

どこか懐かしいような、人々のぬくもりを感じるような。

オープンから1年弱にも関わらず、そんな不思議な感覚を想起させる店内は、約90席の広々とした空間と、様々な客層の利用を想定してテラス席や半個室も完備している。

テラス席(左)と半個室(右)。シーンに応じて様々なご利用が可能だ。

なぜ、原田はそこまでしてこの場所、いや、「ビアホール」を守りたいのか?

『「フィールド・オブ・ドリームス(Field of Dreams)」って映画見たことある?自身の夢の為にコーン畑つぶして野球場作るんだけど。野球場を作ると、天の声が聞こえてくるんだよ。“If you build it, he will come.(造れば、彼はやってくる。)”って。かつての野球選手が霊となって帰ってくる物語なわけ。まさしく僕がここを作ったら、直営店がなくなって、行き場を失った人たちがビアホールの味わいを求めて帰ってきてくれるんじゃないかって。』

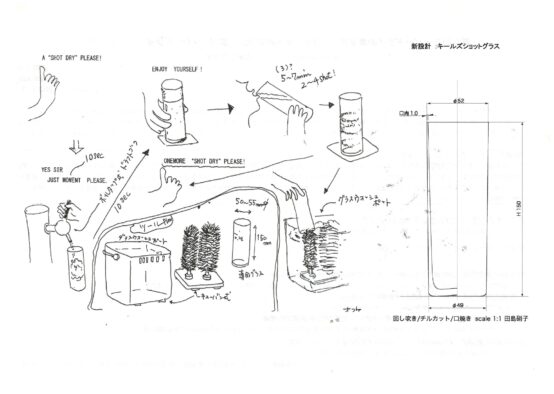

ビアホール文化を後世に残していきたい。そんな思いから、同店では「クリスプサーヴ」の他に、「ショット」と呼ばれるカウンター限定の提供方法も提案している。

ビアカウンター席限定・スーパードライの「ショット」。同店名物「ザワポテ」との相性もばっちりだ。

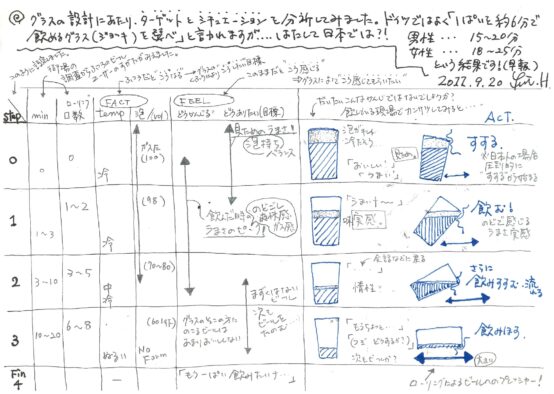

『ビールって飲む時って、まずは「きれい!=視覚」から入る。次に、1~2口目くらい飲む。ここまでが一番美味しい。グラスを傾けるたびに液体が何回もローリングしている(グラス内で揺さぶられる)から、3口目あたりからは炭酸も飛んで香りも味も変わってくる。「ショット」は1~2口までの、「注ぎたて」の美味しい部分を繰り返しで飲めるよっていう考えです。いわゆる「ケルシュ」を飲む時の専用グラス「シュタンゲ」一緒で、容量200ccで形もほぼ一緒です。』

ビール一杯を飲み切るまでの飲用シミュレーションと、「ショット」の設計図。(本人提供)

また、注ぎ方だけでなく、「グラス」も様々選ぶことができるのも同店の魅力の1つであり、直営店時代のグラスもそのまま使用されている。

各種グラス。ジョッキ(右の2つ)は同じく「アサヒスーパードライ 梅田」で使用されていたものだ。

『「クリスプサーヴ」のスーパードライには「435mlグラス」が一番合っているかな。まずはそれを試してほしい。「熟撰」専用グラスはその香りと味わいを最大限に引き出す形状に設計していて、「スーパードライ」や「ショット」グラス含め、高品質な手吹き工法で作られていています。』

他にも、ビアホールならではのおつまみや、「お茶の水テラスSUPER DRY」時から使用されているピザ窯による「マルゲリータ」や「名物!チキンバスケット」「レバームース」など、五感全てで楽しむことができる。

各種フードメニューも充実。お食事としてのご利用もおすすめだ。

『僕たちの仕事は「市場(いわゆる町場)でビールを守る」こと。ビール好きのおじいちゃん・おばあちゃんもいれば、ビールに馴染みがない人、若い人たちにも「ビールって美味しいものだよね」って思ってもらう。老若男女問わず、ビールを片手にわいわいして交流ができるような「社交場」としてなっていけばいいなと思ってます。』

最後に~ビールは”楽しむ”ものである~

「ビアホール文化の継承と伝播。そして、広告屋としてのけじめをつける」

原田の「40年間のビール人生の集大成」ともいえる取り組みだが、何も「アサヒビールのやり方が間違っている」と物議を醸したいわけではないということだけは誤解しないで頂きたい(なんなら筆者は「シャープ注ぎ」のスーパードライも大好きである)。

「ビール注ぎを継ぐ-スイングカランを含めた注ぎ手の技術を学ぶ-」の記事内でも触れさせて頂いているが、注ぎ云々の前に『丹精込めて造られたビールはそれなりにちゃんと提供されていれば美味しく』いただくことができる。それは、ビール自体の品質向上や輸送管理はもちろん、日本中どこに行っても等しく美味しい味わいで提供できる手法を確立してきた、大手ビール各社の努力の賜物だ。「どの店でも簡単に同じ品質のビールを注げる」ことを目的として考案された「シャープ注ぎ」もその結果の1つである。

合わせて、原田はこうも語っている。

『言っていることと矛盾するかもしれないんだけど、ビールと向き合う上で「味を語らない」というのは決めている。新入社員時代に工場長によく言われてたね、「原田君な、お前も偉くなったらな、そのうちビールの味をあーじゃこーじゃいうようになるかもしれんけど、そんなかっこ悪いことはやめよ。だって、ビールの味が一番変わる要素って知ってる?あんたの体調だよ。」って。ティスティングとかの訓練を積んだらビールの味を語っていいけど、そうじゃないなら、あんまり言うなと、天につば吐くようなことだよって。』

大森工場研修時の原田(最左下)

ビールは嗜好品。味の好みもバラバラであり、どんな側面で楽しむかも人それぞれである(例えば、特定のブルワリーを応援する「推し活」もその好例だろう)。

提供する側にとっても、それぞれが理念や理想があり、それをひたすらに表現しようとしているだけなのだ。

その想いをエッセンスとして、各々がビールを、空間を、時にはわいわい話しながら乾杯しながら、そのひと時を楽しめばよいのではないだろうか?

「其味至て苦けれど、胸膈を開く為に妙なり。」

福沢諭吉のかつての言葉通り、細かいことは抜きにして、人と笑顔が絶えないビアホールがこれからも存続していくことを私も願っている。

【Shop Data】

<KEEL’S BAR(キール’ズ・バー)>

住所:東京都千代田区神田駿河台2丁目1−20 竹橋安田ビル 1F お茶の水

TEL:050-5492-7425

OPEN: 11:30~15:00 & 17:00~22:00(土:~21:00、日曜定休)

公式HP:https://gjg7000.gorp.jp/

※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。