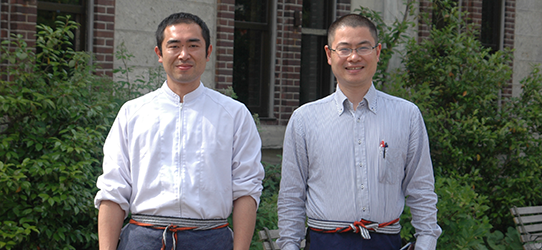

J-BREWERS にっぽんのクラフトビールのつくり手たち 03-01_佐藤航&佐藤孝紀

03-01

佐藤航 SATO Wataru

いわて蔵ビール オーナー

佐藤孝紀 SATO Takanori

ヘッドブルワー

「東北の酒蔵が醸し出すビールには、

地道な挑戦と遊び心が凝縮されていた」(前編)

(本原稿は、2013年6月11日の取材に基づいています。文中敬称略)

「私は、中学を卒業するまで自動車学校を継ぐもんだとばかり思ってました」

世嬉の一酒造四代目社長・佐藤航(41)(さとうわたる、以下 航)は、一関から26kmほど離れた千厩町(せんまやちょう)という街で生まれ育った。今は一関市に合併されてしまったが、父はそこで自動車学校をいくつか経営しており、航はその跡取りになることを疑わず育ったのだ。

のちに中学時代の友人と一関の街で偶然に出会ったとき、航が世嬉の一酒造で働いていると近況報告をすると、友人は「へぇ、世嬉の一に就職したんだ」と勘違いしたとか。中学時代の友人たちにとって航は自動車学校の跡取りであり、世嬉の一酒造との縁を知る由もなかった。

一関は、長閑な佇まいの街だった

一関(行政表記)市は、岩手県最南に位置する。人口は約12万5000人。東京から新幹線で約二時間だ。その日、新幹線は雨模様の東北を北上。仙台を過ぎるあたりから低く垂れ込める雨雲が山々にかかり、初夏の緑がところどころ灰色に霞んでいた。ところが一ノ関(JR表記)駅の手前、最後のトンネルをくぐり抜けると空がいくぶん明るくなり、どうやら新幹線が雨雲を追い抜いたようだった。

一ノ関の新幹線ホームから在来線のホームへ、長い通路を渡っていく。ホーム中ほどに立ち食い蕎麦のスタンドがある。高校生が一人、蕎麦を手繰っている。それを横目に改札を抜けると大きなロータリーが駅前に広がっていた。まず目に飛び込んでくるのは大槻三賢人の像だ。その三人とは、江戸から明治にかけて大きな功績を残した大槻家の三人、26歳で蘭学の入門書「蘭学階梯」を著わし、日本で最初にビールを広く伝えたとされる玄沢、早くから開国を唱えた和魂洋才の儒学者・磐渓(ばんけい)、わが国最初の辞書「言海」を完成させた文彦である。像の植え込みの手入れに年配の方たちが精を出している。振り返って駅舎を見ると、「ようこそ一関温泉郷」「『世界遺産』浄土の風薫る“平泉”」とある。有名なビアフェスの開催地であると同時に、そう、一関は世界遺産「平泉」の入り口でもあるのだ。

平日の午前中。バスやタクシーの動きも心なしかのんびりしているように見える。ロータリーのところどころにこぢんまりとした旅行者たちがちらほらといる。ロータリーから真っ直ぐ延びる道路を少し行くと、その道はそのまま国道342号線(奥州街道)となる。街道の傍らには「日本の道百選 おくのほそ道」の碑がある。

「夏草や兵ものどもの夢の跡」

平泉に入った松尾芭蕉が詠んだ有名な句だ。300年以上もの昔、松尾芭蕉がこの道を通ったことをイメージしようとしてみる。

街道はやがて磐井川にぶつかる。この川は栗駒山を源とし、一関市内を流れ北上川に注ぎこんでいる。栗駒山は今にもこちらにやってきそうな雨雲に霞んで見えない。河川敷には夏の緑が生い茂っている。

2008年に発生した岩手宮城内陸地震の際、この川が堰き止められて決壊する恐れが発生し、応急対応も含め河川工事が施されたそうだ。事実、過去に磐井川が決壊し一関市街に甚大な被害がもたらされたことがあるのだという。上の橋から磐井橋まで河川敷を歩いてみる。上の橋からすぐのところにある一関市第2水防倉庫という建物には「サケマス増殖河川」の標識がかかっている。欧文で「Salmon Culture River」とある。その言葉の微妙な差異に囚われていると、河川工事の車両が砂煙を上げながら川岸を遠ざかっていくのが目に入る。土手の下ではジョガーが一人ゆっくりと走っている。ベンチに腰掛けた老人は大きな音でAMラジオを聞きながら新聞を広げている。

磐井橋に近づくと、スレート屋根に書かれた「せきのいち」の大きな文字が対岸に見えてくる。世嬉の一酒造が磐井川とともにあることがよくわかる。磐井橋を過ぎると川は大きく右に曲がり、川の曲折に沿ってRを描いている土手の上の舗装道を、女子高生が一人、自転車でやってくる。静かな情景。

磐井橋を渡って世嬉の一酒造、いわて蔵ビールに向かう。

世嬉の一酒造は文学と縁の深い蔵元

蔵の歴史は、江戸末期に遡る。当時は、初代横綱・谷風の後援者として知られた蔵元で熊文酒造という名だった。その熊文時代に、幸田露伴や北村透谷がしばしば滞在したらしい。島崎藤村も英語教師として請われ寄寓したとある。それを記念して世嬉の一酒造の敷地内には「藤村文学碑」がある。

しかし大正時代に経営は思わしくなくなり倒産。そのとき地元の銀行の理事を務めていた航の曾祖父・佐藤徳蔵に酒蔵買い取りの白羽の矢が立った。

「ウチの曾爺さんは次男坊でいつかは家を出なきゃいけないという状況もあって、熊文酒造を買い取っていくつかある事業のうちの一つとしてやり始めたみたいです」

1918年、熊文酒造は横屋酒造店となる。その後、戦前の宮家の一つで「髭の宮さま」として知られた閑院宮載仁親王殿下が横屋酒造にお立ち寄りになり、「世の人々が喜ぶ酒を造りなさい」とのお言葉を頂戴する。これが1957年に世嬉の一酒造となる由来だ。

さて、航の祖父の代。世相が大きく動いた。第二次世界大戦下の企業整備令により、この地方の14の蔵と合併。いったん両磐酒造となる。そして1957年にふたたび独立。世嬉の一酒造を名乗る。しかし、祖父が急逝。倒産の噂が流れる。

当初、航の伯父が後を任されるはずだった。航の父・晄僖(こうき)は千厩町の自動車学校経営が順風満帆だったからだ。世嬉の一酒造の敷地は2,000坪以上にもなる。その一角にあった土蔵に、よほど文学に縁があるのだろう、終戦直後の1949年、のちに作家となる井上ひさしが家族とともに住んでいたことがあるという。中学生だった井上ひさしは、一関中学校の校友会誌に詩を書いたり、一時、映画館だった蔵できっぷのもぎりを手伝いながら映画を見たりしていた。井上ひさしは後に、佐藤家に大切な言葉をもたらすことになる。

世嬉の一酒造には、代替わりを聞きつけた周囲からスーパーマーケットにしたいとか、ホテルにしたいという話がもちかけられた。

「酒はすべて買い取るからというような条件で話がきたみたいです」

航の父は悪い話ではないと思ったが、祖母はこの建物を残して酒蔵を続けてほしいと懇願した。航の父は酒蔵を継ぐ決心をし、自動車学校を一つ手放して資金をつくった。そして銀行に金利を返済するために日銭商売としてレストランを始める。さらに事務所の脇に小さな売店をつくって酒を売ることも始めた。それでも、手放さなかった自動車学校の稼ぎを酒蔵につぎ込む日々だった。

航は東京へ、そして海外へ。

やがて、航は岩手県立一関第一高等学校に進学。中学から続けていたバスケットにますます夢中になり「何も考えないで(笑)」過ごしていたという。だから進学に際しては、そう簡単にはいかないと先生に言われていた。それでも数学が好きで機械関係への進学を考えていた。そして先生の予想を覆し、岩手大学をはじめ現役で受けた大学に合格してしまう。万事うまくいったわけだが、航の心は晴れなかった。

「ボンボンなんでしょうかねぇ、俺は岩手にいちゃいけない。東京か京都に行きたいって思い始めちゃって」

都会への憧れもあったが、現役で合格した機械科の学生がほぼ男子だったことも航の気持ちを萎えさせていた。もう少し華やかな大学生活を送りたかったのである。そこで浪人を決めると、早速赤本で情報を仕入れて生物学科へと希望を変更した。半分は女性だと記載があったからである。そうして航が進学したのが、日本大学農獣医学部である。神奈川県の藤沢市にある大学だった。

「新宿まで出たときはものすごく感動しました。都会だぁって。で、小田急線に乗ってから寝ちゃって、大学のある六会(むつあい)駅(現・六会日大駅)に降りたら、堆肥の匂いはするわ、田んぼもあれば牧場もある(笑)。なんだか岩手と変わんねえなと思って」

航が専攻したのは分子微生物だった。その中でも環境微生物をテーマにした。

「たとえば浄化槽の中の微生物。それをより効率的に働かせるために遺伝子操作をしたりですね。いろんな浄化槽から菌を取ってきて、分解酵素がどのくらい出るかとか。紫外線を当てて菌を変異させ効果がどう変化するかとか。そういう研究室でずっと微生物を研究してました」

航には大学生になったら実現したいと思っていたささやかな夢がいくつかあった。一人暮らしをする、アルバイトをする、彼女をつくる……。やりたかった家庭教師や塾の講師、ファストフードや飲食店で働くことも実現した。が、一つだけやり残したことあった。

「留学したかったんです。大陸に行ってみたかった。とにかく広いところに住んでみたかったんです」

航は大学四年になるタイミングで休学し、オーストラリアのメルボルンへ留学する。語学留学だ。あるとき、ヒッチハイクに挑戦する。メルボルンからパースまで。インド洋を見て帰ってくる一週間。

「面白かったですね。ヒッチハイクで乗っけてくれる人って、スラングしかしゃべらないんですよね。髭モジャモジャで、タトゥー入りまくりで、何言っているかわかんねーなと思いながらね」

もちろんホームステイ先からは二度とやってはいけないと怒られた。オーストラリア人からみると若く見えるから危ないと。

航が留学していたのは、大学4年にあたる年だ。自由に大陸を満喫していたころ、ゼミの教授から電話がかかってくる。

「このままだとお前、卒業できないぞ」

航はその言葉に帰国を決意する。戻ってくると、日本ではバブルが崩壊していた。バイオ関係の求人は一切なくなっていた。航が見つけられた応募先は、船井総合研究所と大手スーパーともう一社の、三社くらいだった。実は、留学中に読んだ微生物の本の中に船井総合研究所の船井幸雄氏が推薦する一冊があった。そのことが頭にあった航は船井総合研究所とは理系の会社だと思い込んでいて応募する。

「経営コンサルタントとはどんな仕事なのか、何もわからず船井総研に入りまして(笑)。今思えば、船井先生が推薦文を書いた本を送ってきたのは、経営のことを勉強しろという親からのメッセージだったのかも知れませんね」

世嬉の一酒造、ビールづくりに乗り出す

航が船井総研に就職する頃、世嬉の一酒造ではビールづくりの話がもち上がっていた。1994年、酒税法の改正でビール醸造免許取得に必要だった年間の醸造設備規模が2,000KLから60KLに引き下げられることになったからである。それを受けて、地元から「世嬉の一さん、地ビールやらないか」という話がもちかけられた。結局、世嬉の一をはじめ地元の五社が出資して地ビール共同組合をつくり、ビールづくりを始めるというプランができあがった。

ところが、酒販免許が下りなかった。世嬉の一酒造にならば免許が下りるのだが、新しい協同組合ではまかり成らぬという話になったのである。結局、協同組合が設備を購入し世嬉の一酒造に貸与。世嬉の一酒造がその設備を使ってビールをつくり運営するという形で落ち着いた。その形で免許が下りたのが1996年のことだ。今もこの仕組みは変わっていない。

当時、航の父(社長)や母(専務)はビール醸造に懐疑的だった。一過性のものではないかと思ったのだという。ところが一関の人たちは、先行するエチゴビールを見学して「俺たちもやろう」という高揚感に包まれたらしい。意識のギャップはあったものの、世嬉の一酒造は、空いている蔵を放置したままにして朽ち果てさせてしまうよりはビール醸造に使って維持したいと考え直す。いわて蔵ビールの誕生だ。

「最初の醸造士たちはエチゴビールさんに修業に行って、バワ・テムヤコさんというギネス社で働いた経験をもつ醸造士に教わってビールをつくっていました。でも、四年目くらいから急に業績が落ちてしまって」

航はその間、船井総合研究所で「鞄持ち」を続けていた。先輩について行ってさまざまな会社のトップの話を聞いたことが、不思議なもので世嬉の一酒造に戻る決心を航にさせた。

「世嬉の一酒造って、もっと伸びるんじゃないかと思いました。もっといい会社にできるはずだって思いが強くなったんですよね」

航、世嬉の一酒造に帰る

六年間の船井総研勤めを辞し、航が世嬉の一酒造に帰ってきたのは2001年4月1日のことだった。そのとき、蔵の状況は思わしくなく、その大きな要因の一つがビール醸造だった。30KLの生産量で醸造士は五人もいた。経営コンサルタント会社で養った眼で見れば、ここを何とかしなければならないことは明らかだった。現場とコミュニケーションを繰り返していくうちに、醸造士たちは会社を去ることになる。航の父は新たな人材を雇うとするのだが、航がそれを制する。

「このまま継続できるかどうかわからないのに、人を雇うなんてリスキー。俺やるからっていったんですよね」

大学で微生物の基礎を勉強していたことも航の決心を後押しした。ヘッドブルワーが辞めるまで三か月。その時間で航はビール醸造を引き継がなければならなかった。しかし急ごしらえのブルワーにとって、ビール醸造は甘い世界ではなかった。「前まで美味しかったのに、なんだこのヴァイツェン」みたいな話が、売れば返ってくるありさまだった。

当時、岩手県に地ビール醸造社協会という組織があった。北上わっかビール、平庭高原ビール、ズモナビール、銀河高原ビール、宮守ブロイハウスに、いわて蔵ビールが集まってつくられたものだった。六社で集まって販売会を行っても、当時の地ビールの評価は「くさい、まずい、高い」。ところが、そんな地ビール業界の中でも、一つだけ伸びている会社があった。みんなでそこを見学に行くことにした。

一行は水戸に前泊し、次の日にそのブルワリーを訪ねることにしていた。その晩、航はせっかくだからそこのビールを飲んでみようとブルワリーに電話を入れる。

「すみません、そちらの樽生ビールを出している水戸のお店ありませんか?」

水戸にあるのは二軒だけだった。航はそのうちの一軒を訪ね、はじめてカクテルグラスに注がれたホワイトエールを口にする。一口飲んだとたん、「!」と思わず感嘆符が口をついて出るほど感動した。フルーティで、香りも良くて、すっきりしていて「これはすごい!」と航はびっくりする。心が豊かになるような、満たされた気持ちでいっぱいになった。ビールでここまで衝撃を受けたのは初めてだった。

航のブルワー修行

ビール工場見学を終えて次の週。航は思い切ってそのブルワリーに電話をかける。

「僕、いわて蔵ビールなんですけど、三か月やっててまったく美味しくつくれないんです。すみません、一か月働かせてもらえませんか」

それに対するブルワリーからの返事はこうだった。

「いいよ。業界が良くなることがこれから大切だから来なさい。その代わり住むところは用意できないし給料も一切出ないよ」

こうして航の修行が始まった。月曜から金曜までが茨城、金曜の終電で岩手にもどっては週末の間に仕込み、また日曜の最終で修行に行くというというものだった。

そんなある日、航はレシピを見てもらったことがあった。

「『こうやったほうがもっと美味しくなるよ』とか『なんで前の醸造士はこういう仕込みにしたのかな? 僕はこうだと思うんだけど』というようなサジェスチョンをいろいろしてもらって、ものすごく勉強になりましたね」

自分のつくったビールをもち込んだこともあった。「ヴァイツェンはまあまあかな」「ペールエール、ウチだったら捨てるね」と醸造士たちからも厳しい評価が突きつけられる。あらためて航は「本当にゼロから教えてください」と頭を下げた。

この一か月間は航にとって本当に刺激的だった。

「『このレシピでつくったものは美味しいはずなんです。美味しくないとしたらお客さんの舌がまだついてきていないんです』というのがウチにいた前の醸造士たちのスタンス。でも修業先では、イギリスからもアメリカからも醸造士を呼んで勉強したり、とにかくいろいろなところから情報を集めて、自分たちのスタイルというんですかね、そういうものをつくってたんですよね。だから具体的なやり方にしても、イギリスの醸造士はこう言ってた、アメリカではこうやるらしい、でもウチはこうやるという感じで、硬直していないというか」

朝五時から仕込みが始まり、その日のうちにまたもう一仕込みをこなし、気がつけば午前さまということもざらだった。

いくつもの出会いが航のビールを進化させた

あっという間に一か月が過ぎ、航のビール修行は終わる。そこから航はいくつかのブルワリー、ブルワーに巡り会っていく。ハーヴェストムーン、那須高原ビール、大下香緒里氏(箕面ブルワリー)、宮下天通氏(富士桜高原麦酒)、それから石井敏之氏(当時ヤッホーブルーイング)もそうだ。

「石井さんに一関の地ビールフェスティバルで自分のビールを飲んでもらったとき、『リアルエールっていうのがあってね、興味あるなら軽井沢まで来ないか?』って誘っていただいたんですよ。で、間を置かず行ったら『お、すぐに来たのは君だけだよ』といってもらって、リアルエールのつくり方を教わりました」

また、石井氏からは「一つずつ変えていきなさい。一度に二つ変えるとわからなくなるから」とアドバイスを受けた。一つずつの積み重ねでビールの味をつくりあげていくのだということをその言葉で気づかされたのだという。そうやって航は必死にビール醸造を学んでいった。そして不採算部門であるビール事業から撤退した方がいいと考えていた航自身が、いつの間にかビール醸造の面白さの虜になっていた。

東京・両国の名店「麦酒倶楽部ポパイ」の青木辰男氏にも航はいろいろと教わった。「麦酒倶楽部ポパイ」は日本で初めてクラフトビールをドラフトで提供した店。70のタップ数を誇る名店だ。航は一番自信をなくしていた駆け出しの時に、自らつくったIPAを青木氏の元に持ち込む。

「醸造士が変わったんですが、このIPAでもお付き合いいただけますか」と恐る恐る切り出した。

すると、青木氏はこういったという。

「もうちょっとのところもあるけど、いいよ。航くん、頑張れ。大丈夫だ大丈夫だ」

この言葉に航は本当に勇気づけられた。あるいはこんなこともあったという。青木氏にビールを送ったあとに電話がかかってきた。

「ちょっとかび臭いんで、冷蔵庫を掃除した方がいい」

この指摘にも航は驚いた。一度もウチの現場を見たことがないのにそこまでわかるのかと。多くの先輩にさまざまなカタチで支えられて、航のビールは一歩一歩レベルを上げていった。(つづく)

BJA・1期生 高山伸夫

*****************

〒021-0885

岩手県一関市田村町5-42

TEL:0191-21-1144

*****************

J-BREWERS にっぽんのクラフトビールのつくり手たち

01_鈴木真也(ベイブルーイングヨコハマ)

02_鈴木等&由美子(麦雑穀工房マイクロブルワリー)

※記事に掲載されている内容は取材当時の最新情報です。情報は取材先の都合で、予告なしに変更される場合がありますのでくれぐれも最新情報をご確認いただきますようお願い申し上げます。